Lighthouses of the future

Nos encontramos en el mes de julio posterior a la boda del doctor Watson cuando éste acompaña a Sherlock Holmes de vuelta de Woking en un tren Portsmouth. Acaban de terminar la primera tanda de interrogatorios y averiguaciones del Caso del Tratado Naval Robado (1893, publicado en 1894 en la compilación “Las memorias de Sherlock Holmes”). A su paso por Clapham Junction, las vías se sobreelevan sobre el grisáceo caserío. Es solo en ese momento cuando Holmes sale bruscamente de su ensimismamiento e interpela a Watson: “Mira esos grandes y aislados terrones edificados que se elevan sobre las tejas como islas de ladrillo en un mar de plomo”. “Las escuelas del Consejo”, contesta Watson. “Faros, muchacho, – prosigue Holmes – balizas del futuro, cápsulas con cientos de pequeñas semillas relucientes en cada una de ellas, de las que brotará la más sabia y mejor Inglaterra del futuro”.

Nos encontramos en el mes de julio posterior a la boda del doctor Watson cuando éste acompaña a Sherlock Holmes de vuelta de Woking en un tren Portsmouth. Acaban de terminar la primera tanda de interrogatorios y averiguaciones del Caso del Tratado Naval Robado (1893, publicado en 1894 en la compilación “Las memorias de Sherlock Holmes”). A su paso por Clapham Junction, las vías se sobreelevan sobre el grisáceo caserío. Es solo en ese momento cuando Holmes sale bruscamente de su ensimismamiento e interpela a Watson: “Mira esos grandes y aislados terrones edificados que se elevan sobre las tejas como islas de ladrillo en un mar de plomo”. “Las escuelas del Consejo”, contesta Watson. “Faros, muchacho, – prosigue Holmes – balizas del futuro, cápsulas con cientos de pequeñas semillas relucientes en cada una de ellas, de las que brotará la más sabia y mejor Inglaterra del futuro”.

El pasaje, introducido en el relato sin la más mínima conexión con la trama ni con el misterio a resolver, no puede ser entendido más que como un accidental homenaje de Conan Doyle a una de las actuaciones públicas más admirables del Londres finisecular: la creación de una completa e igualitaria red de escuelas públicas en los barrios de la ciudad, dirigida por el arquitecto E.R. Robson. Todavía en la actualidad, cuando el ferrocarril circula por Clapham Junction, es posible contemplar alguna de ellas, la más cercana la antigua Escuela Schillington, ahora reconvertida en edificio de apartamentos. Probablemente fuera esta la que hubiera atraído en primera instancia la mirada del detective y de su socio.

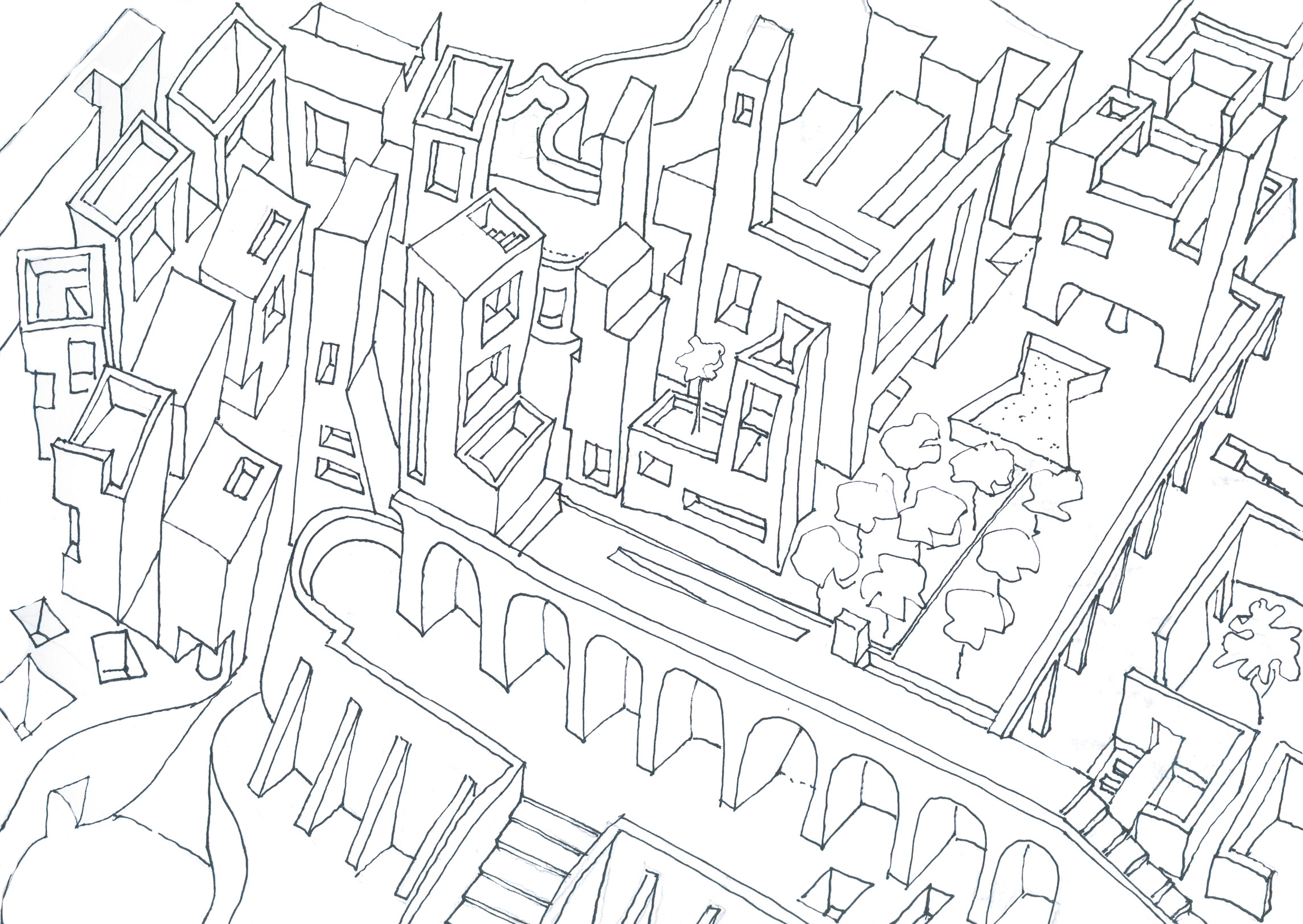

La metáfora del faro, o de la cápsula luminosa, para glosar las escuelas que el punto de vista del tren sugería no parece arbitraria y tuvo que ver seguramente con la generalizada adopción de la fábrica vista de ladrillo amarillo en su construcción, combinada con remates y esquinas en el habitual ladrillo rojo, que ofrecería un agudo contraste con los muros de ladrillo ceniciento del caserío circundante. Los colegios brillarían a la vista en el interior de un “mar de plomo”, no sólo metafóricamente.

¿Qué eran las escuelas del Consejo, cuya visión era capaz de sacar al inmortal detective de sus reflexiones como ningún otro monumento ciudadano? Se trataba de edificios de 3 plantas en estilo “Queen Anne” que se solían alzar en medio de un patio de asfalto rodeado de una tapia. Por primera en la historia británica, Inglaterra disponía de edificios docentes financiados por los contribuyentes. Hasta la creación del Consejo Escolar de Londres en 1870, no había educación pública para las clases desfavorecidas en la ciudad, aparte de la que proporcionaban las escuelas dependientes de la Iglesia Anglicana. En los 10 años siguientes se habían escolarizado 200.000 niños en las escuelas del Consejo, abriendo el paso a la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria en Inglaterra, decretada finalmente en 1899.1

El proceso debió llamar especialmente la atención de personalidades de la cultura como Conan Doyle, que acaba, en el pasaje citado, poniendo a su personaje en un estado cercano al de la contemplación de una Catedral.

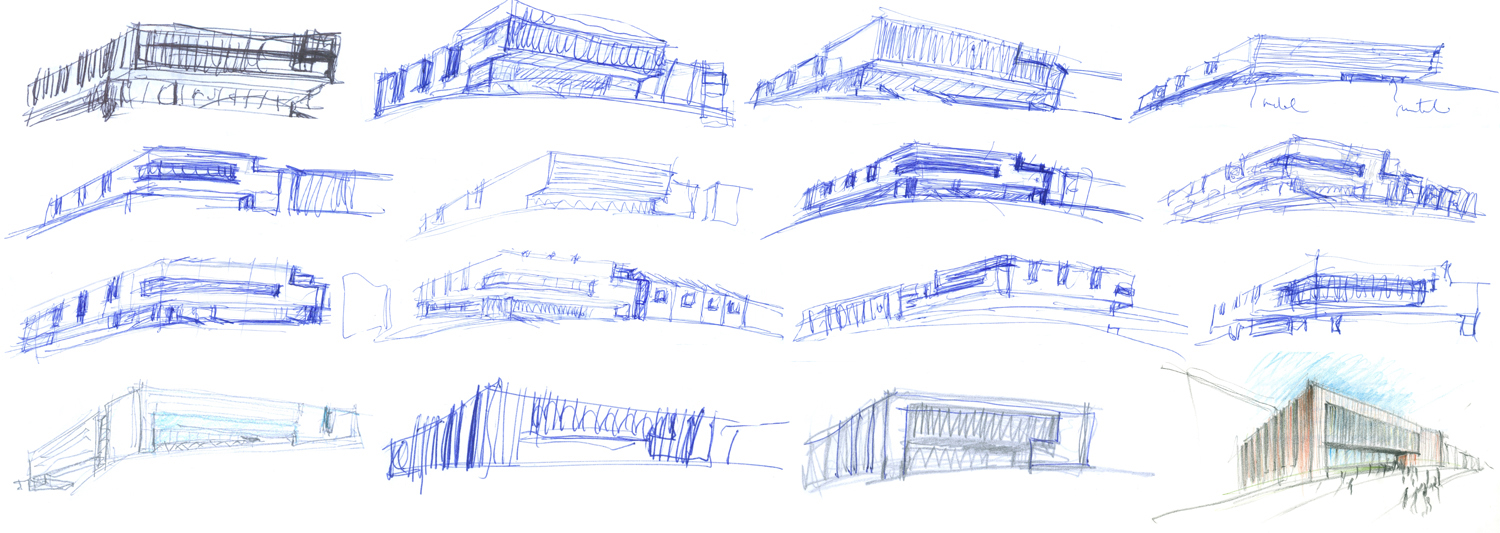

Tantas décadas después del hito de la educación obligatoria y gratuita, tendemos a percibir nuestra red de colegios como una gris infraestructura más, rutinaria y subsidiaria de la eficiencia de los presupuestos públicos. Parece desproporcionado ambicionar para nuestros edificios docentes una presencia urbana que despierte el arrebato iluminado de un afamado detective de paso en un tren, y más cuando el cuidado en la optimización de la relación entre gasto y metro cuadrado útil forma parte esencial de nuestra labor en el proyecto, que acaba aquilatando circulaciones y eliminando superficies o metros cúbicos a priori inútiles.

Pero, a pesar de su posición en la rutina ciudadana actual, los colegios siguen siendo el espacio donde nuestro futuro se genera. Se puede decir de forma más o menos entusiasta o metafórica, pero la posición de la educación primaria y secundaria en los cimientos de la excelencia y bienestar de una sociedad está fuera de toda discusión. ¿Es posible que, dentro de las limitaciones de los procedimientos, las normas y los presupuestos, y sin necesidad de erigir santuarios, algún rasgo de nuestros colegios nos lo recuerde?

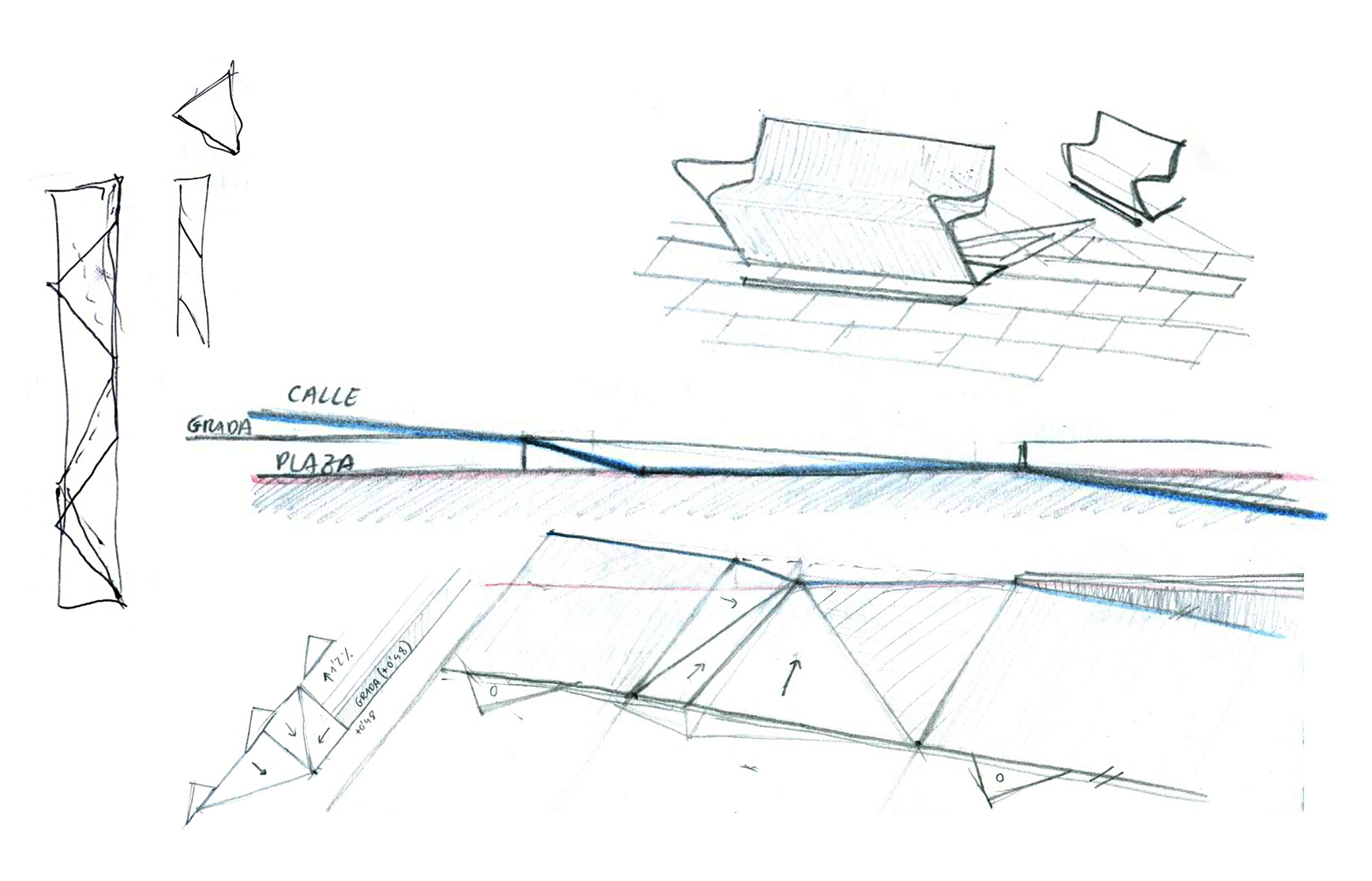

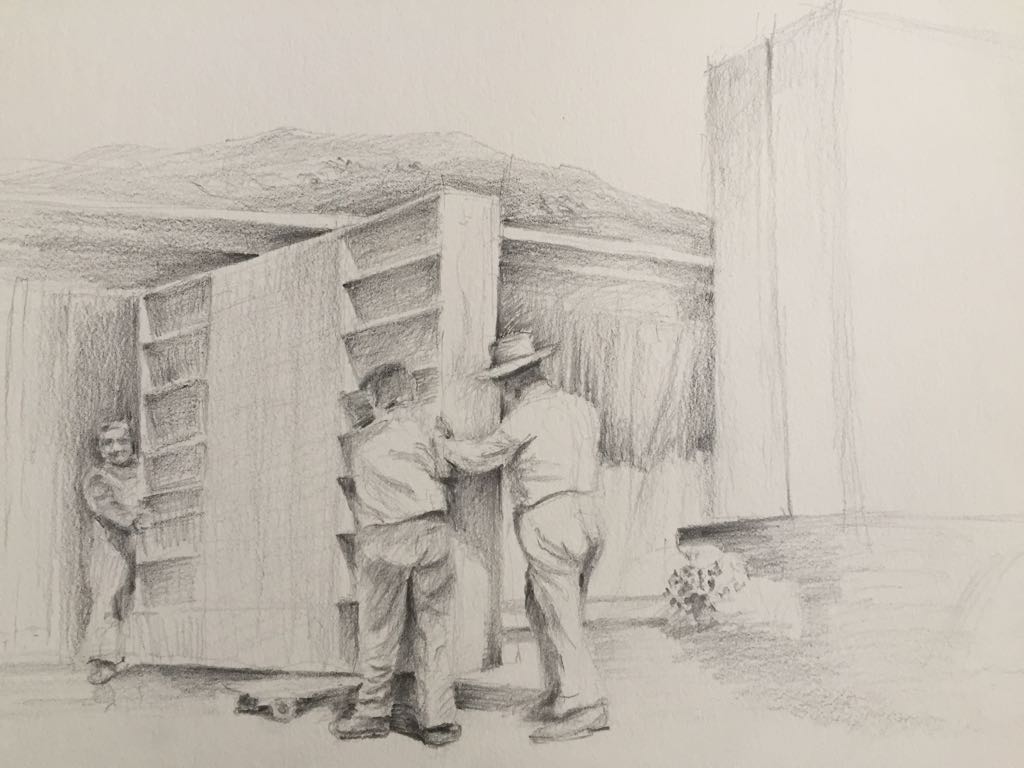

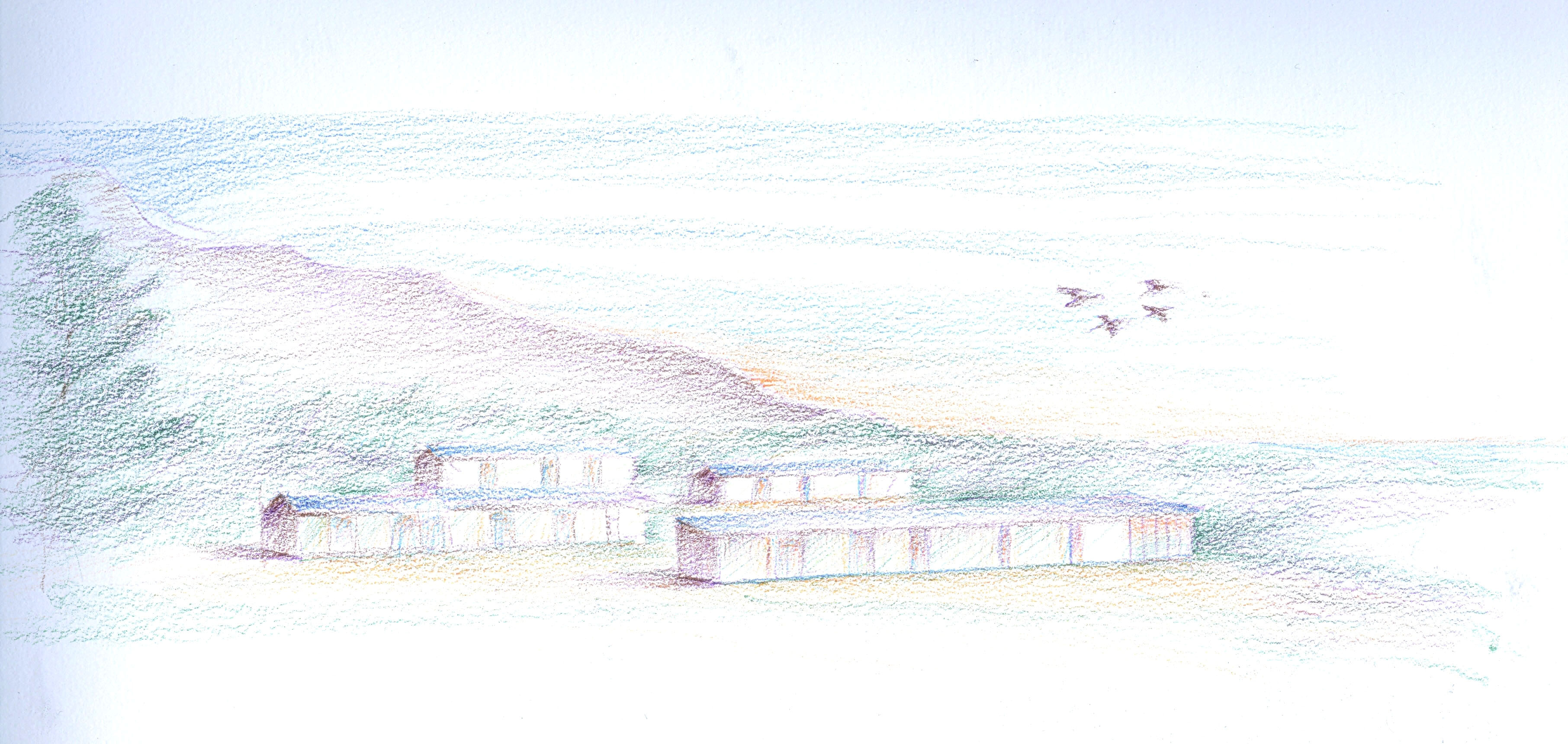

En el Colegio de Infantil y Primaria San Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan, dos fueron los recintos que, forzando las posibilidades económicas y sus límites, se hicieron eco de esa voluntad de dignificar el espacio educativo, acercándolo al de los grandes equipamientos en los que la sociedad se reconoce: el atrio de entrada y el porche del patio de recreo.

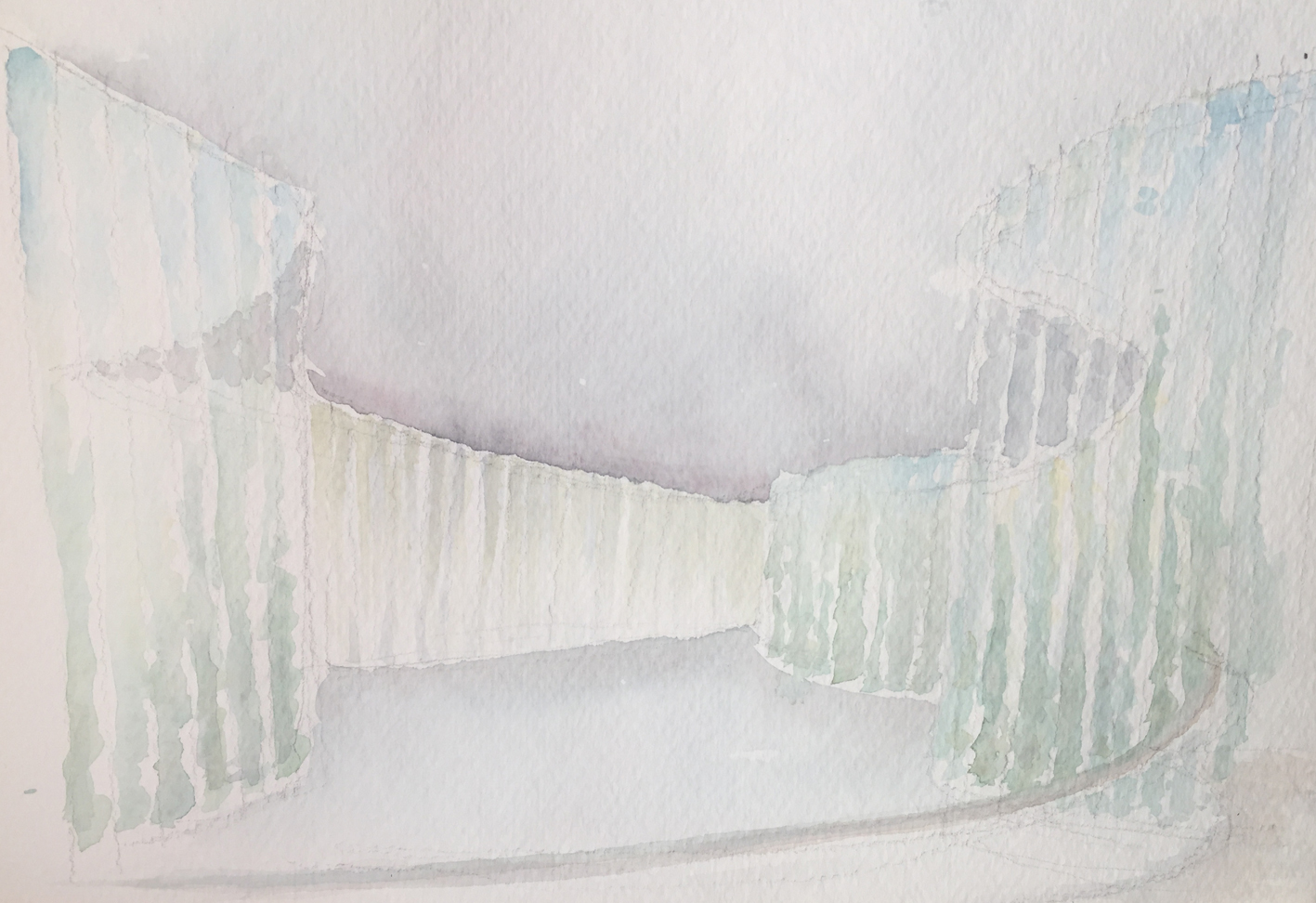

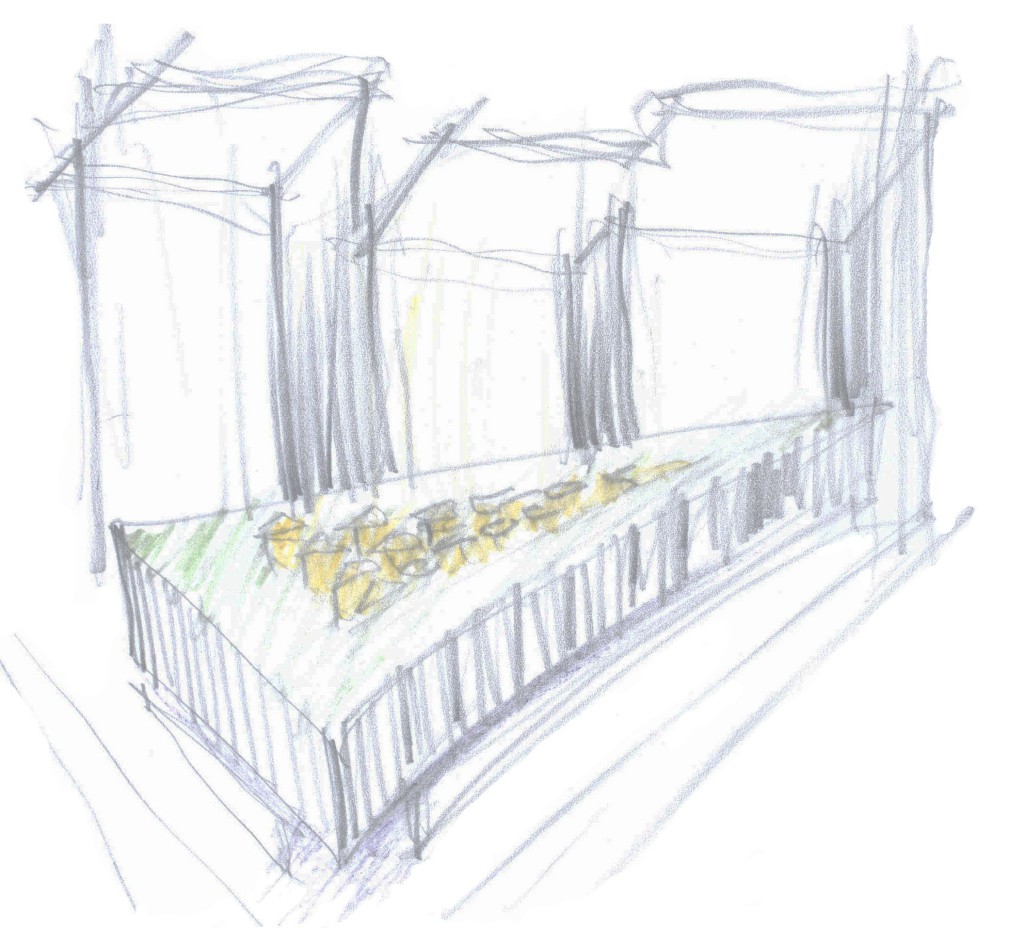

La planta en forma de “T” del conjunto, que permite segregar la zona infantil de la de primaria, facilitando de paso la requerida construcción en dos fases del Colegio, convierte al nudo de encuentro entre sus tres alas en una especie de plaza central, donde confluyen los caminos, de donde nace la distribución matutina de los alumnos y los profesores, donde se centralizan la información y las relaciones públicas. El proyecto lo formalizó como un cubo de aire a toda la altura del edificio, con penetraciones de luz natural a diferentes alturas, donde la mirada localiza el acceso a la galería de infantil, el pasillo del profesorado, las dos galerías de infantil, a la escalera de primaria – voluntariamente monumentalizada -, la salida al patio, la sala de usos múltiples, la consejería y la secretaría. Una plaza mayor, con el aire ligeramente festivo que le confieren las luminarias esféricas suspendidas.

Por su parte el porche del patio comparte con el atrio ese tratamiento que podría considerarse “fuera de escala” respecto a trazado habitual de los colegios andaluces. Su cubierta se eleva a la coronación del conjunto y su planta se ensancha hasta que el espacio toma las proporciones de una especie de basílica. Intencionadamente sobredimensionado para exceder la mera función de proteger de la lluvia o el sol, el gran umbráculo colectivo será a la vez el lugar de celebración del encuentro, de los eventos o las grandes celebraciones. Un gran escenario, una basílica o un palio que invita a toda la comunidad educativa, según las épocas o los eventos.

Los colegios: nuestra semilla de futuro. Faros de esperanza en las nuevas generaciones que brillan en nuestro presente a veces tan gris. Vista con perspectiva, nuestra propia elección del color amarillo en la obra de Las Cabezas, que en principio se justificó por la búsqueda del contraste del edificio institucional con el trasfondo del blanco caserío, tal vez contuviera un homenaje inconsciente al ladrillo dorado de las pioneras escuelas del Consejo escolar londinense.

1 Klinger, Leslie S (ed.), The New Annotated Sherlock Holmes. W.W. Norton Company, Londres, 2005.