En ocasiones se arman debates nebulosos sobre si la arquitectura es un arte. Como si no bastara con acudir a la definición de la Real Academia Española (Arquitectura: Arte de proyectar y construir edificios), las miradas más escrutadoras sobre la esencia del hacer arquitectónico tienden a eludir la exigente y poco consoladora realidad de las cosas respecto a las capacidades que realmente se necesitan para producir buena arquitectura.

Entre los archivos ocultos de Italo Calvino se ha descubierto recientemente el borrador de la descripción de la última de sus Ciudades Invisibles (“Cacoa”), nunca publicado y aún sin confirmarse su autenticidad.

Lo más significativo de la última de las ciudades invisibles es que su historia podría alumbrar alguna clave más sobre la discusión, entre filológica y bizantina, acerca del carácter artístico (o no) de la arquitectura. Ésta es la trascripción del texto:

Cacoa, la ciudad de las pinturas innumerables.

En el registro de pinturas de la ciudad de Cacoa, ubicado en el palacio geométrico que preside su plaza oeste, hay contabilizadas doscientas cincuenta mil obras. Algo a todas luces desproporcionado para una población de cinco mil descendientes de los antiguos colonos, entre los que es fácil advertir la mezcla de las razas del desierto. El viajero que la visita queda sorprendido por la exuberancia del espectáculo pictórico. Hay cuadros al óleo, frescos, acuarelas, estarcidos, dibujos a lápiz… Toda suerte de técnicas se congregan saturando todos y cada uno de los rincones que el paseante pueda contemplar. El abigarrado paisaje permite a discriminar a duras penas las obras que realmente tienen valor, ya que la mayor parte de ellas no soportarían un análisis detallado ni merecerían la más mínima atención si se expusieran por separado.

La memoria escrita de la ciudad, como han podido comprobar los eruditos más curiosos, que han tratado de descifrar las causas de tal singularidad, está llena de lagunas, muchas de ellas motivadas por los episodios guerreros del principio de la era Yant. No obstante, hay un acuerdo básico cierto entre los estudiosos en cuanto a los orígenes de tal desmesura de obras pintadas, la mayor parte de ellas sin valor artístico.

Los anales de la época anterior a las guerras dan cuenta de la existencia de un reputado gremio de pintores, al que se achacaban unas reglas oscurantistas y endogámicas que impedían el conocimiento de su funcionamiento verdadero. Independientemente del recelo que el gremio, muy reducido por otra parte, despertaba, era una cuestión conocida y, secretamente muy valorada por los habitantes, lo estricto y exigente de las condiciones de acceso a los nuevos pintores. Los encargos de arte pictórico eran muy singulares y restringidos. Muy pocos eran los seleccionados para acometer obras como el fresco del palacio Xihan (todavía algo visible hoy) o el paisaje de las crecidas del río Qhiblan que constituyó la parte principal del obsequio al emperador Xolt como reparación de las deudas de guerra. La ciudad de Cacoa era reconocida más allá de las cordilleras como el origen de la pintura más bella del imperio.

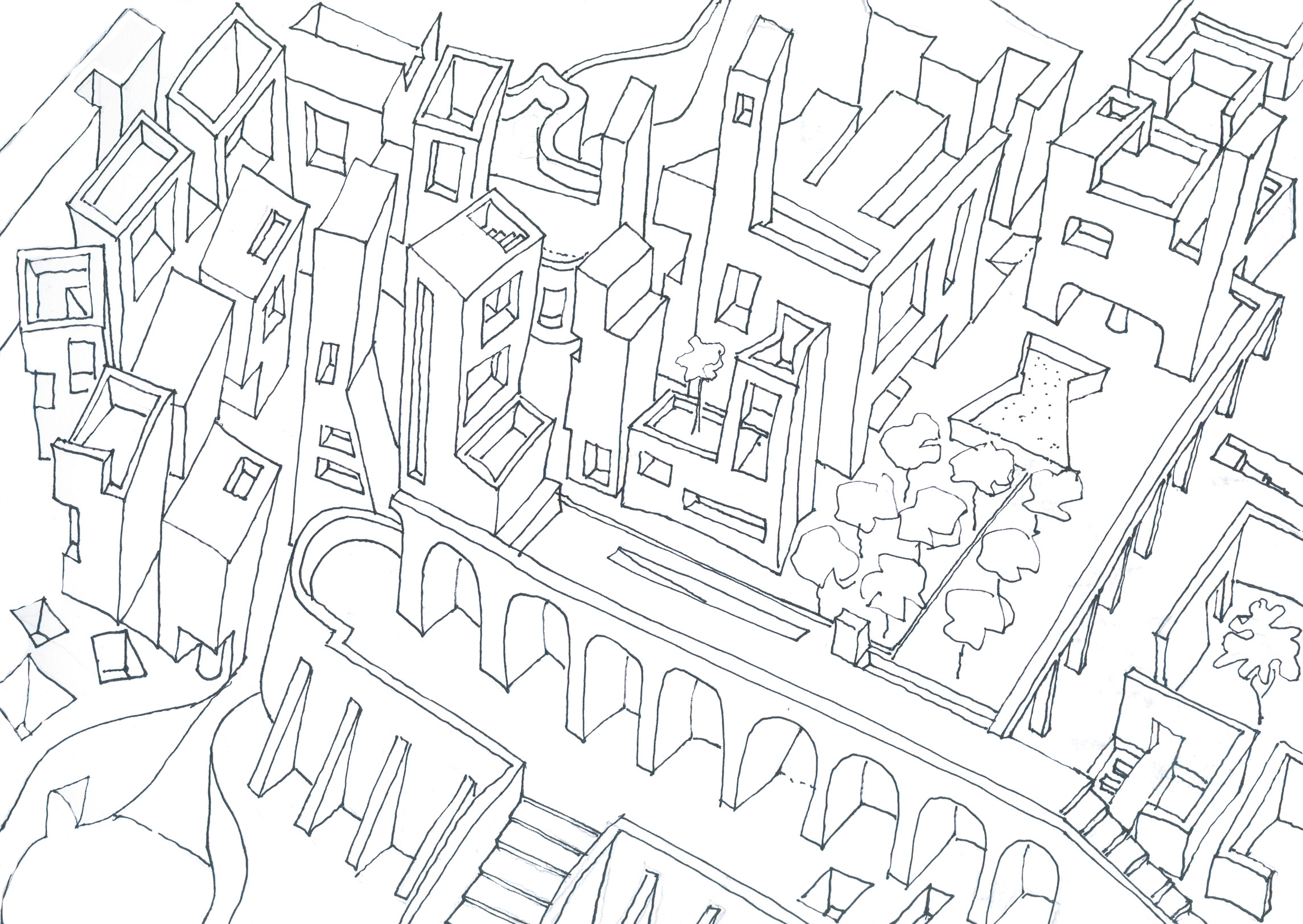

No se puede cifrar con exactitud el año, pero hay coincidencia en situar a finales de la época del gobernador Yazgar cuando el consejo de sabios decidió que la ciudad, empobrecida por las sequías y las presas coptas en las cordilleras, y debilitada por la reciente peste, necesitaba algún tipo de nueva riqueza. Por otra parte, los sanadores imperiales habían advertido que las paredes sin pintar de los muros de adobe podían ser la fuente de la enfermedad. Había que revestir todo, y, además, si esto se hacía con las reputadas pinturas de Cacoa se podrían resolver al mismo tiempo los problemas, de salud, y de falta de atractivo para los viajeros de las caravanas, que no se detenían ya en la ciudad. El gremio de pintores sólo admitía al año un solo artista y dos aprendices, lo que resultaba en que la producción nunca sobrepasaba las cinco obras cada temporada, por lo que el gobierno de la ciudad dictaminó la creación de escuelas de pintura en cada barrio, con la encomienda de formar al menos a ochenta y cinco nuevos pintores al año. Se habían contabilizado cinco mil viviendas en la ciudad, cada una de ellas con una media de tres fachadas, dos azoteas, dos patios, siete habitaciones, veintisiete paredes interiores, quince ventanas y un cobertizo de cuatro lados, que resultaban en la posibilidad de decorar unas cincuenta superficies por vivienda.

Doscientas cincuenta mil pinturas serían necesarias para convertir a Cacoa en una joya y en un amuleto frente a la peste.

Son ya más de cien años desde aquella decisión y la ciudad de Cacoa es conocida y visitada por lo singular de aquel cambio de orientación de su pintura, ahora masiva y omnipresente. En el año que estas letras han sido escritas, con motivo de la celebración de la cosecha fluvial, que coincidió con la elección del nuevo gobernador, los maestros mayores de las escuelas de pintura coinciden en dar cuenta de sus resultados. El trabajo de pintor es sacrificado y mal remunerado en Cacoa, pero da trabajo a muchos jóvenes, que responden con celeridad a una demanda que sigue siendo creciente.

Hace ya muchas décadas que nadie considera que el oficio de pintor sea un arte en Cacoa. Todos los maestros mayores de las escuelas, salvo el de la madrasa que alojaba al gremio original, coinciden en calificar la pintura de “profesión”. Llamarla arte es retrógrado y elitista. Es indudable que muy pocas de las innumerables pinturas de Cacoa se pueden considerar algo parecido a lo que las ciudades del desierto entienden como arte.